イントレプレナー塾

物流2024年問題をどう活かす?2025年の現状から考える“新規事業”の切り口

目次

物流2024年問題がもたらす大改革とビジネスチャンス

2024年から始まったトラックドライバーの労働時間規制により、物流業界は今、大きな転換点を迎えています。人手不足やコスト上昇といった課題に直面する一方で、商用EVや自動運転、ロボット技術の導入など、業界全体で新たな変革が進みつつあります。

見方を変えれば、物流2024年問題の裏には、新たな事業の種が潜んでいるとも言えます。

本記事では新規事業のヒントを整理し、どのような発想が新規事業につながるかを探っていきます。

特に後半では、実際にビジネスに活かせる視点やアイデアのヒントもご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

物流2024年問題とはなにか?

2024年4月、トラックドライバーの時間外労働に上限(年間960時間)が正式に適用されたことで、物流業界は大きな転換期を迎えました。

これまで長時間労働を前提として成り立っていた物流の仕組みは、規制強化によって限界を迎えつつあり、現場では将来への不安や制度維持への懸念が広がり始めています。

特にEC市場の拡大により輸送需要は増え続けている一方で、人手不足や高齢化の影響から、ドライバーの確保がますます困難になっています。

“荷物はあるのに運べない”という状況が現場で表面化しつつあり、対応次第では、企業間で大きな差が生まれる可能性もあります。

ですが、この状況は単なるピンチではありません。

むしろ、技術革新と業務改革によって、物流業界全体が生まれ変わるチャンスでもあるのです。

物流の危機が今、顕在化している理由

猶予期間の終了と人材採用難

働き方改革関連法により、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から残業時間の上限規制が導入されてきました。

しかし、物流業界は社会インフラの一部であることから、トラックドライバーには5年間の猶予期間が設けられてきました。これが2024年3月で終了し、トラック業界にも年間960時間という時間外労働の制限が適用されました。

さらに、ドライバーの高齢化と若者のなり手不足が深刻です。ドライバーの平均年齢は約45歳と高く、29歳以下の若年層は全体の約10%にとどまるなど、人材の確保がますます難しくなっています。

トラック輸送は日本の物流の大部分を担っているため、この構造的な人材問題は業界全体にとって深刻な課題となっています。

2024年問題はどうなった?

2025年の物流が直面するリアルな影響

1.物流キャパシティ不足の顕在化

最大の懸念は、輸送キャパシティ不足による輸送量の減少とコストの上昇です。

長時間労働に頼っていた体制が維持できなくなれば、「時間内で回せない荷物は運べない」という事態が発生します。結果として運送会社は運賃を引き上げざるを得ず、その影響は荷主や消費者にまで波及する可能性があります。

納期の遅延やリードタイムの延長も懸念され、これまで当たり前だった“翌日・即日配送”が維持できなくなる恐れがあります。特に、生鮮食品や医薬品などの高額商材では、サプライチェーン全体でのロスや廃棄が増えるなど、経済・社会への影響も無視できません。

2.国の見通しと危機感

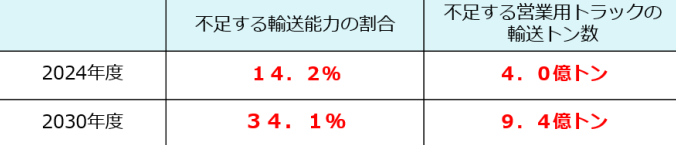

国土交通省の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」では、対策を講じなかった場合、2030年には2024年以前と比べて約34%の輸送能力が不足し、9.4億トンのトラック輸送量が足りなくなるとの試算が出ています。

参照:持続可能な物流の実現に向けた検討会.(2023).最終とりまとめ

解決に向けた現場での取り組み

物流2024年問題の解決には、制度の見直しだけでなく、現場での改善活動が不可欠です。

1.拘束時間の削減

まず取り組むべきは、ドライバーの拘束時間の削減です。特に、「荷待ち時間」の短縮は大きな課題であり、予約システムの導入や出荷時間の調整などにより、ムダな待機時間を削減できます。

さらに、「付帯作業」への対応も重要です。荷主・運送会社・倉庫業者が連携し、荷積み・荷下ろしの工程を見える化・標準化することで、ドライバーの拘束時間は大きく改善されます。

2.効率化の推進

こうした改善とあわせて、モーダルシフトや共同配送の推進により、一人のドライバーにかかる負担を軽減することも効果的です。トラックと鉄道や船舶の併用により、長距離輸送の効率化が図れます。

これらの取り組みを支えるのがDXの活用です。運行管理システムの高度化やリアルタイムでの情報共有により、車両運用や積載率の最適化が可能となり、全体の効率が飛躍的に向上します。

業界全体が「長時間労働に頼らない仕組み」へと転換するには、待遇改善や技術導入だけでなく、現場の無駄を減らす工夫が欠かせません。

今後の解決に向けたヒント

1.ラストワンマイルの最適化

ラストワンマイルは、配送コストや労力がかさむ最終工程であり、効率化を阻む要因になっています。

再配達や少量・多頻度配送の増加は、ドライバーに大きな負担を与えており、宅配ボックスの活用、コンビニ受取、ルート最適化などの取り組みが必要です。

加えて、小型自動運転車やロボットの導入により、ドライバーの拘束時間削減と再配達率の低下が期待されます。無人配送車による住宅地への配送や、宅配ロボットの玄関先までの自動運搬といった仕組みが普及すれば、現場の負担は大きく軽減されるでしょう。

*ラストワンマイルとは・・・商品やサービスを消費者の手元まで届ける最終区間のことで、物流や通信、マーケティングなどで、顧客満足度を左右する重要なプロセスです。

2.コスト削減の工夫

コスト面では、例えば、高速道路料金の見直しが有効です。

たとえば長距離1000円、短距離500円といった一律料金制度を導入すれば、ドライバーの移動コストを抑えられ、削減分を人材確保などに再投資できます。

このような考え方は、人件費や燃料費の削減が難しい中で、必須コストを見直す発想の転換とも言えます。

私たちが注目する4つの視点:物流2024年問題を新たな事業に変える考え方

物流2024年問題は、多くの企業にとって「守り」の対応になりがちです。

ですが私たちは、こうした環境変化こそが、新しいビジネスを生み出す起点になると考えています。

インキュベーション支援を行う立場として、いま注目しているのが次の4つの視点です。

①自動運転とロボティクスの導入

②日本における法整備とグローバル比較

③物流コスト構造の見直しと可視化サービスの可能性

④業務効率化とロジスティクスの進化

| 項目 | 内容の主眼 | 企業の介入余地 |

|---|---|---|

| ① 自動運転とロボティクスの導入 | テクノロジーによる省人化・機械化 | 高 |

| ② 日本における法整備とグローバル比較 | 制度面の変化・海外動向とのギャップ | 中(制度活用・周辺支援など) |

| ③ 物流コスト構造の見直しと可視化サービスの可能性 | コストの可視化・マネジメント・新サービス創出 | 高 |

| ④ 業務効率化とロジスティクスの進化 | DX・業務プロセスの刷新・広範な最適化 | 高 |

1.自動運転とロボティクスの導入

すでに米国などでは、街中での自動運転車の実用化が進んでおり、日本でも数年以内の実現が視野に入ってきています。長距離輸送におけるトラックへの自動運転技術の導入も、現実味を帯びています。

ドライバー職の減少を懸念する声もありますが、高齢化や人手不足を補う手段として、自動運転技術はむしろ必要不可欠な存在となるでしょう。

2.日本における法整備とグローバル比較

日本では、安全性への配慮から、制度設計が慎重に進められています。複数法令の調整や関係省庁の連携不足もあり、制度整備には時間がかかっているのが現状です。

一方、アメリカやドイツでは法整備が進んでおり、企業の実証から社会実装までがスピーディに進んでいます。

たとえばWaymo社は、フェニックスやサンフランシスコで無人タクシーを商用運行し、週20万回以上のライドを提供しています。ウェイモが米首都に「ロボタクシー」拡大へ、東京でもテスト開始

3.物流コスト構造の見直しと可視化サービスの可能性

物流2024年問題を受け、これまで見過ごされがちだった輸送コストの内訳や変動要因の可視化ニーズが高まっています。

私たちは、こうしたタイミングこそ、企業が自社の物流コスト構造を見直すチャンスだと考えています。

たとえば、荷主・運送会社間の運賃交渉や、複数モード(陸・海・空・鉄道)を組み合わせた最適化、再配達や空車率によるコストロスなど、見えにくいコストを「見える化」する仕組みが求められています。

私たちは、コストの内訳や非効率の要因を整理し、SaaS型の物流コストマネジメント支援や、コンサル型の物流改善支援といった選択肢が、企業の課題解決に役立つ可能性があると考えています。

4.業務効率化とロジスティクスの進化

物流企業、特にトラック運送会社にとっては、物流DXとロジスティクスの高度化が今後の鍵となります。AIや自動化による運行管理の最適化は、効率化・コスト削減・人手不足解消につながります。

また、柔軟な働き方や新たなビジネスモデルの導入により、企業としての持続的な成長が実現できるはずです。

こうした変革を自社だけでゼロから進めるのは、決して簡単ではありません。インターウォーズ株式会社では、こうした変化への対応をトータルで支援し、事業価値の向上につなげています。

まとめ:ビジネスチャンスと業界支援

物流2024年問題は、業界にとって大きな壁である一方で、新しいビジネスを生み出すチャンスでもあります。自動運転やロボティクス、コストの見直しなど、未来を見据えた取り組みが求められています。

私たちはこの状況を、単なる制度対応ではなく、物流という社会インフラを再設計するタイミングだと捉えています。

本コラムで紹介した4つの視点——テクノロジーによる省人化、制度と実証のギャップへの着目、コスト構造の見直し、そして業務の最適化と再定義——は、いずれも今ある問題から新たな事業を考えるうえで有効な切り口です。

重要なのは、これらの視点を単独で見るのではなく、組み合わせて立体的に捉えることです。

たとえば、自動運転技術を前提にした物流網の設計には、制度理解とコスト構造の見直しが不可欠ですし、業務効率化を進めるにもロジスティクス全体を俯瞰する大きな視野が求められます。

今ある課題を横並びに分析するだけでは、事業にはつながりません。

社会構造の変化を前提に、どのような再構築があり得るかを考える視点こそが、新しいビジネスの入り口になるはずです。

とはいえ、変化を現実にしていくには、技術だけでなく社内で動ける人材の育成や仕組みづくりも欠かせません。

インターウォーズには、物流・モビリティ分野に豊富な知見を持つコンサルタント・日高が在籍しています。

大手総合商社での長年の実務経験や、海外拠点での現場経営を通じて、流通・リース・ファイナンス領域に精通。電動化や脱炭素といった産業構造の変化にも対応しながら、事業戦略から実行支援まで一貫して可能です。

社内での検討が進まずにお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

新しい視点を交えて、一緒に次の一手を考えることができればと思います。

また、インターウォーズ株式会社では、新規事業を担う人材を育てる「イントレプレナー塾」をはじめ、実行支援まで一貫して行っています。

もし「うちも何か動きたい」と感じていたら、ぜひ一度お声がけください。未来の物流を一緒に描く仲間として、伴走します。