イントレプレナー塾

「任せない企業」に未来はない──イントレプレナーが育つ組織の条件とは

「なぜ、社内から新規事業が生まれないのか?」 制度はそろっている。人もいる。それでも動き出さない——そんな企業の声をよく耳にします。

注目されているのは、社内の人材が自ら手を挙げて事業を創る「イントレプレナー=企業内起業家」の存在です。 多くの企業がこの仕組みに期待を寄せていますが、実際にはうまく機能していないケースも多く見られます。

その背景には、制度設計よりも深い“組織の構造”に原因が潜んでいるのかもしれません。 本記事では、吉井社長の著書『「新規事業」はどうすれば育つのか』第2章「任せない・評価しないでは起業は成功しない」をもとに、イントレプレナーがなかなか育たない理由、そして、挑戦したくなる会社をどうつくるかをご紹介します。

目次

なぜ日本企業の新規事業はうまくいかないのか

新しい事業がうまくいかないと、「やる気がない」「スキルが足りない」など、本人の問題にされがちです。

でも実は、多くの場合、会社のほうに“挑戦しにくい空気”があるのです。

とくに日本企業では、「やってみなさい」と言いながら、実際にはほとんど任せていないケースがよく見られます。

たとえば、

・予算を自由に使えない

・決定に自分の判断が入らない

・すぐに上司の承認が必要になる

こんな状況では、せっかくの熱意も冷めてしまいます。 「どうせ言われた通りにやるだけだ」と感じてしまえば、やらされ感が強くなり、本気にもなれません。

こうして、成功の芽が育つ前に摘み取られてしまうのです。

成功するのはボトムアップ型?やる気と実行の関係性

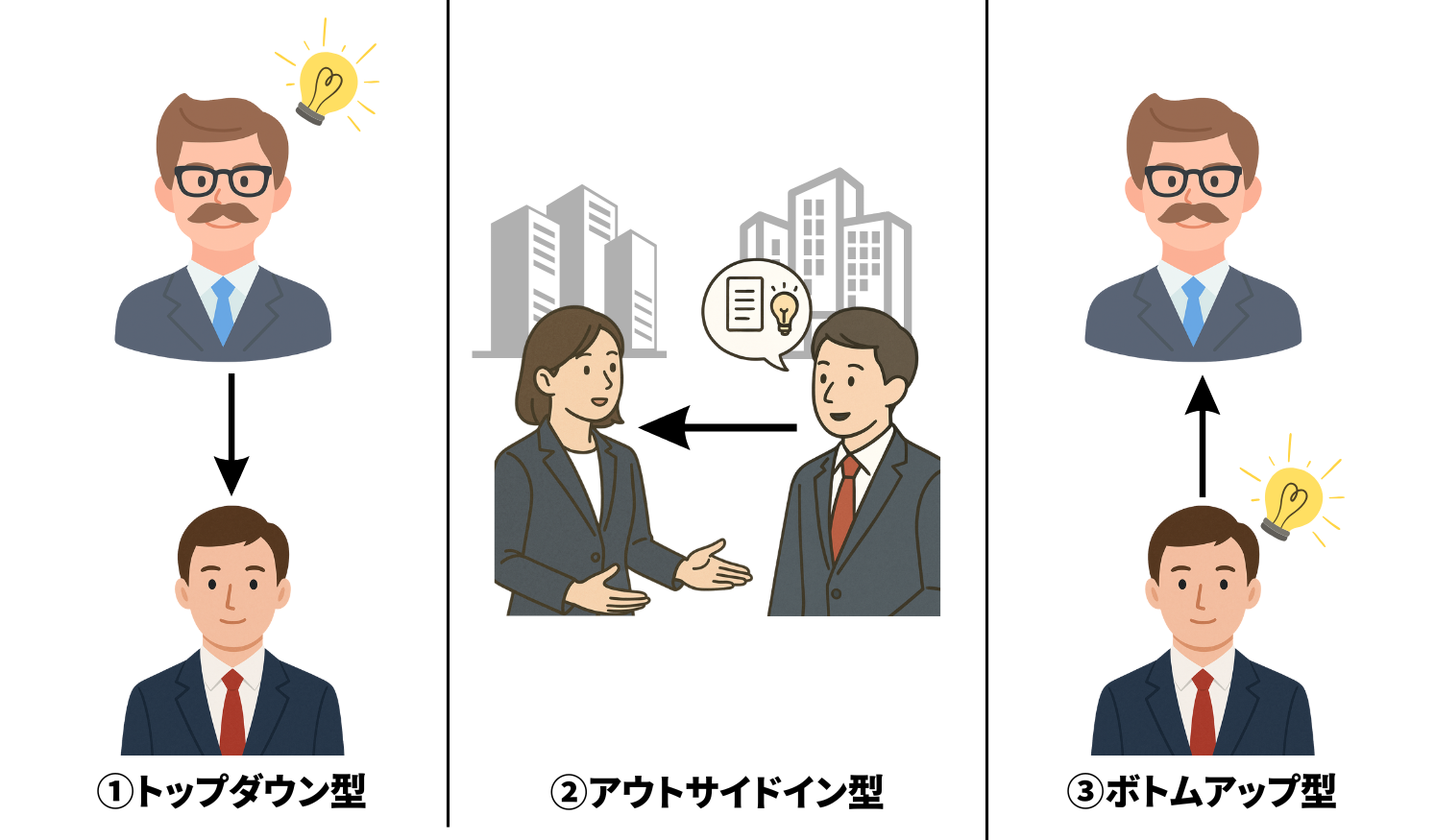

企業内で新しい事業が生まれるパターンは、大きく3つに分けられます。

1.経営者からの指示で動き出すトップダウン型

2.外部のパートナーから提案を受けて始まる型

3.社員からの提案で動き出すボトムアップ型

どれが良い・悪いではなく、ポイントは「誰がどんな気持ちでやるか」です。 社長に言われて始まった事業でも、やる人が本気ならうまくいきます。 逆に、「言われたからやるだけ」では、どんな形でも失敗しやすくなります。

熱意のある当事者こそが鍵を握る

企業内起業において最も重要なことは、「誰がやるか」です。

どれだけ優れた企画でも、やる人に覚悟と情熱がなければ、実現には至りません。

とくにボトムアップ型の新規事業は、現場の社員が「これをやりたい」と手を挙げたところから始まるため、当事者意識が強く、粘り強く取り組む傾向があります。

本気で事業を成功させようとする人は、「この仕事が三度の飯より好きだ」と言い切れるほどの熱意を持っています。それは単なる業務の延長ではなく、人生をかけた挑戦です。

逆に「言われたからやる」「評価されるからやる」という動機では、想定外の困難や失敗に直面したとき、踏ん張る力が出てきません。

社内における起業とは、組織の枠の中でありながら、精神的には“独立起業”と変わらない姿勢が求められます。

本物のイントレプレナーとは、「制度があるからやる」のではなく、「やりたいから制度を動かす人」なのです。

新規事業が育たない理由①:任せないマネジメント

言葉では「任せる」と言っても…

多くの企業で見られるのが、「やってみなさい」と言いながら、実際には何も任されていないという現象です。

新規事業の担当者にとって、最も必要なのは“決定権”と“行動の自由”**です。

しかし、日本企業の多くは、新しい挑戦に対して慎重になりすぎるあまり、上司が逐一口を出し、判断の余地を奪ってしまいます。その結果、現場は「自分で判断できない」「勝手なことはできない」と委縮し、本来発揮されるはずの創造力やスピードが失われてしまうのです。任されたように見えて、実態はコントロール下。これでは、社員は本気になれません。

挑戦する人には、「環境」と「裁量」をセットで与える

事業を進めるには、スキルと「やり抜く力」も大切ですが、それ以上に**「やり抜ける環境」**が必要です。

・予算を自分の判断で使える

・社外の人とも自分で交渉できる

・スピーディに決断して動ける

こういった権限がないと、社員は動けません。やる気があっても、「動けないもどかしさ」だけが残り、結果的に疲弊してしまいます。

やると決めたら、最後まで任せる。企業として新規事業を本気で育てたいのであれば、任せると決めた以上、口を出さずに“信じて委ねる”姿勢が必要です。

それが、企業内起業を成功させるための前提条件なのです。

新規事業が育たない理由②:評価されない人事制度

「失敗」=「マイナス評価」 の構図が挑戦を阻む

新規事業は、失敗のリスクを前提にしたチャレンジです。ところが多くの企業では、失敗を“結果が出なかった”という一点で評価し、マイナスとして扱ってしまいます。その結果、挑戦すること自体が“損”になり、誰も手を挙げなくなっていきます。

とくに、既存事業の数字で評価される文化が強い組織では、挑戦が出世の妨げになってしまうという皮肉な構造さえ見られます。

本来、新規事業で得られる学びやプロセスは、将来の企業価値を高める財産であるはずです。にもかかわらず、それが無視されてしまえば、志ある人材ほど外に出ていってしまいます。

「数字だけ」では見えない価値を正当に評価する

新規事業には、「立ち上げたけれどすぐには利益が出ない」期間が必ず存在します。

この期間に成果を問われ、「売上は?利益は?」と聞かれても、まだ評価に足る数字は出ていないのが普通です。そのため、評価のものさしを短期的な数値だけに置くと、事業も人も“育つ前に切られてしまう”という事態が起こります。

重要なのは、プロセスや姿勢をどう評価するかという視点です。

挑戦することで得た顧客の声、社内のノウハウ、失敗から学んだ改善力――そうした“目に見えにくい成果”を言語化し、正当に評価する体制があってこそ、イントレプレナーは育つのです。

イントレプレナーが育つ企業の共通点

新規事業の成功には、優れたアイデアや市場環境以上に、「やる人を信じて任せる力」「挑戦を肯定する力」が求められます。

単に「やっていいよ」と言うだけでなく、意思決定や裁量、責任までも引き渡す。

それが本当の“任せる”ということです。

結果が思うように出なかったとしても、その挑戦を価値として認める。

これが“認める”ということです。この2つがなければ、企業内でどれだけ制度を整えても、イントレプレナーは育ちません。

制度よりも先に必要なのは、挑戦者に対する信頼とリスペクトです。

成功する企業には共通点があります。それは、失敗を恐れずに挑戦した人に、拍手を送れる文化があることです。

「失敗しても、次がある」「やってみたことが素晴らしい」と背中を押してくれる風土があるからこそ、人は安心して挑戦できます。

新規事業は、会社にとって未来を切り開く行為。その行動を称賛する組織こそが、結果的に未来を手にするのです。イントレプレナーを本気で育てたいと考える企業は、まず社内に“挑戦者を讃える空気”を根づかせることから始めるべきです。

評価と信頼があれば、人は本気になり、企業も変わっていきます。

📨挑戦者に、出島という“安全基地”を。

「本気でやりたい。でも、会社の中ではやりづらい」──そんな声を、私たちは何度も聞いてきました。新規事業を生み出すには、制度やノウハウ以上に、“やってみてもいい”と思える環境が必要です。

インターウォーズでは、挑戦者のための実践型プログラム「イントレプレナー塾」に加えて、“出島”のように本社機能から切り離した専用スペース=出島インキュベーションも用意しています。組織のしがらみから一歩離れ、集中して新規事業に取り組める「安全基地」で、挑戦者の可能性を最大限に引き出します。

「任せる」という選択が、企業の未来を切り拓く。

その一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?

💡前回記事はこちら

なぜ社内で新規事業が育たないのか?イントレプレナーが動き出さない組織の構造とは

➤第1回記事を読む