イントレプレナー塾

日本車に突きつけられたトランプ関税15%──自動車業界の行方とEV化の試練

インターウォーズ株式会社 インキュベーションディレクター・日高達治が綴る自動車業界分析シリーズ第4弾。前回の「内憂外患」から5ヶ月、ついに決着したトランプ関税15%。表面的には「最悪回避」に見えるこの数字が、実は日本車メーカーにとって真の試練の始まりであることを、現場の視点から読み解いていく。

37年の商社経験と南米での実践的経営を通じて自動車産業の変遷を見続けてきた立場から、今回の関税合意が持つ本当の意味と、各社の対応策の妥当性、そしてEV化という大潮流との複合的な影響について考察したい。

目次

1.15%という「現実」──楽観論の陰に潜む深刻さ

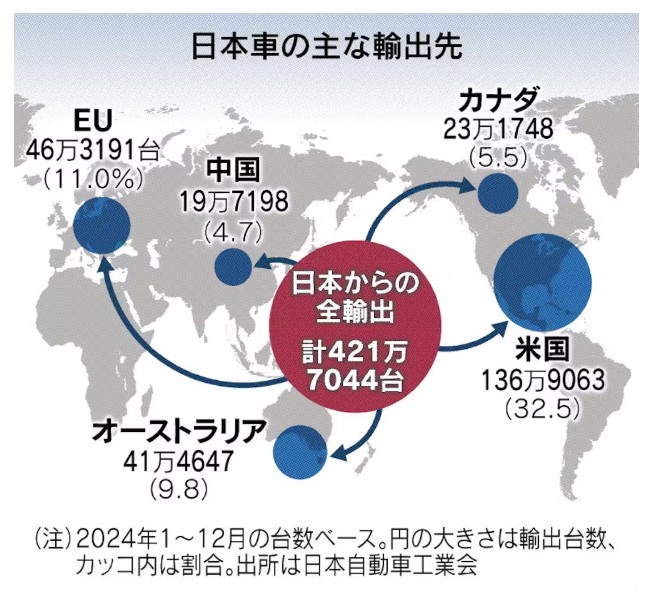

2025年9月4日、自動車関税の15%への引き下げが正式に発表され、日本の株式市場は歓迎ムードに沸いた。当初25%とされていた追加関税が15%に落ち着いたことで「最悪の事態は回避された」として、自動車関連株は軒並み急騰した。

しかし、この楽観論は果たして妥当なのだろうか。現在の円安水準(1ドル=150円前後)や小売価格の値上げ、日本車メーカーのお家芸である「合理化」や「カイゼン」活動で、ある程度の関税コストは吸収できるかもしれない。実際過去にも70円台という壊滅的な円高を極限の合理化努力で乗り切った実績がある。

だが、時代背景が根本的に異なることを見逃してはならない。

当時は「失われた30年」のデフレ時代。原材料費も人件費も下がり続ける環境下での「合理化」は威力を発揮した。しかし現在は、原材料費、光熱費、人件費、輸送費とあらゆるコストが上昇局面にある。この状況下で15%のコスト増を吸収するのは、過去の成功体験では到底不可能だ。

もう一つ見逃せないのは、この15%が「固定」されたものではないという点だ。米国自動車労組(UAW)は既に「15%では不十分」と強く反発している。米国でEV販売が失速し、日本車の得意なハイブリッド車の人気が高まる中、日本車メーカーが採算を犠牲にしてシェア拡大を図れば、「不公正競争」を理由とした関税再引き上げの圧力は確実に高まるだろう。

出典:時事ドットコム(時事通信社)https://www.jiji.com/jc/p?id=20250905115906-0086969180

2.企業別戦略の明暗──トヨタ独走とライバルの苦悩

トヨタの圧倒的余裕──「ジタバタしない」の真意

先月の決算発表で、トヨタ自動車の佐藤恒治社長が放った「関税でジタバタしない」という言葉は、単なる強がりではない。その背景には、他社を圧倒する財務体力と戦略的優位性がある。

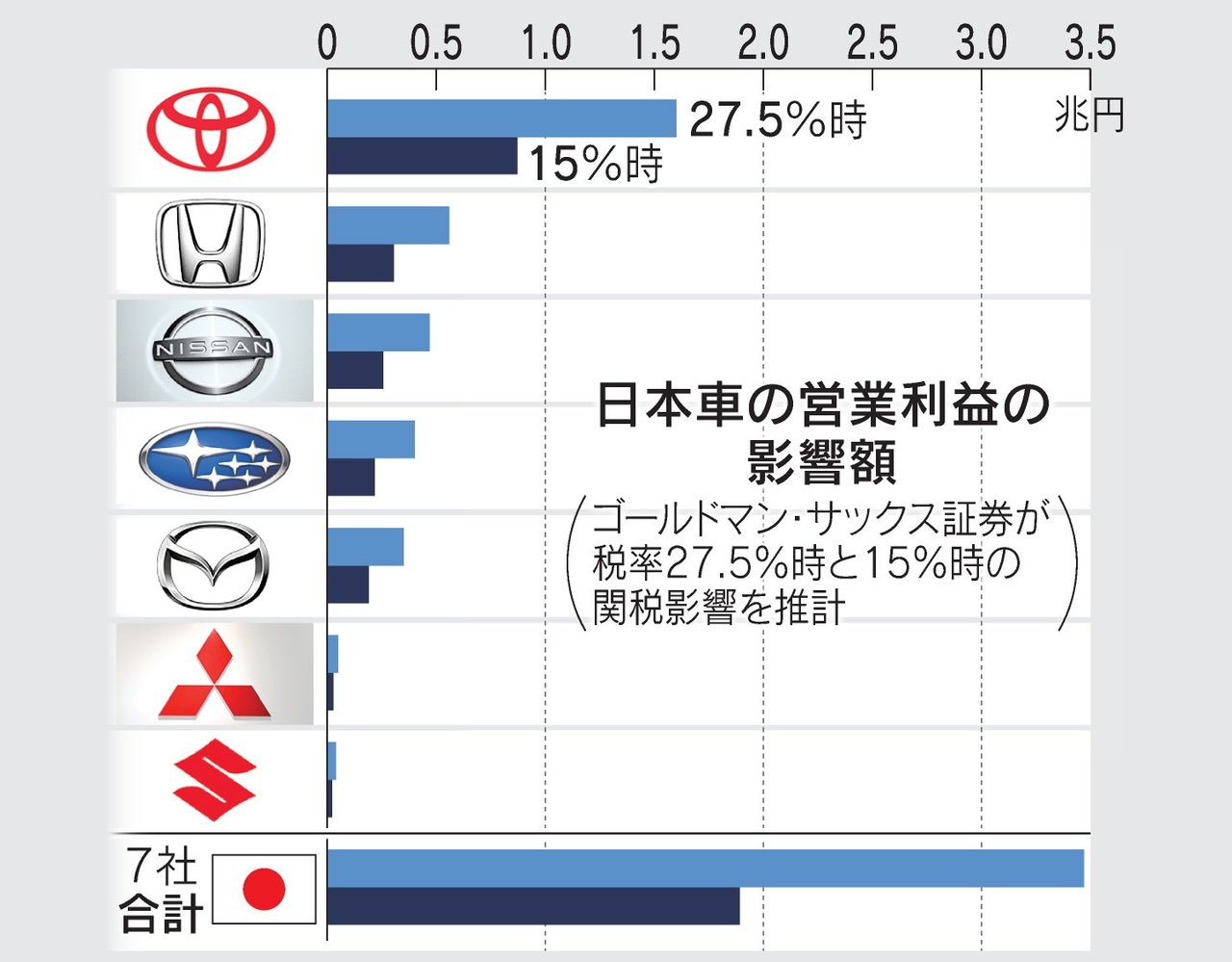

トヨタはトランプ関税により営業利益が1兆4,000億円押し下げられると予想している。これは途方もない金額だが、それでも年間営業利益3兆2,000億円を確保する見込みだ。この数字の背景にあるのは、二つの構造的強みである。

第一に、世界的なハイブリッド車ブームの恩恵を最大限享受していることだ。米国でEV需要が頭打ちとなる中、トヨタが20年以上前から培ってきたハイブリッド技術が改めて脚光を浴びている。プリウスからRAV4ハイブリッドまで、トヨタのハイブリッドラインナップは他社の追随を許さない充実ぶりだ。

第二に、「ストック型ビジネス」の拡大である。新車販売以外の金融、保険、部品、中古車事業などからの収益が利益全体の約半分を占めるまでになっている。これにより、一過性の関税ショックに対する耐性が格段に高まっている。

注目すべきは、この逆境下でもトヨタが次世代技術への投資を継続していることだ。全固体電池、自動運転、ソフトウェア開発等に1兆円以上の研究開発費を投入予定で、中長期的な技術優位性をさらに強固なものにしようとしている。

日産の正念場──「Re:Nissan」の険しい道のり

対照的に厳しい状況にあるのが日産自動車だ。5月に発表された経営再建計画「Re:Nissan」は、まさに背水の陣での抜本改革である。

世界17工場のうち7工場の閉鎖、2万人規模のリストラ、5,000億円のコスト削減という内容は、1999年のカルロス・ゴーン氏による「リバイバルプラン」を彷彿とさせる。しかし、当時と今では置かれた環境が根本的に異なる。

ゴーン時代は円高という「単一の敵」との戦いだった。しかし今回は、市場縮小、EV移行コスト、トランプ関税という複合的な危機に直面している。しかも、カリスマ経営者の不在、ルノーや外資ファンドとの複雑な株主構成など、再建の条件は当時より遥かに厳しい。

特に深刻なのは、「売れる商品」の不在だ。リバイバルプラン時代は、ゴーン氏の陣頭指揮により次々とヒット作が生まれた。しかし現在の日産には、再建を牽引するような魅力的な商品が見当たらない。

トランプ関税は、この苦境にさらなる追い打ちをかけている。2025年4-6月期に営業損失2,000億円を見込む中、関税による収益圧迫は致命的な打撃となりかねない。

ホンダの選択──単独路線の是非

ホンダと日産の経営統合交渉が破談に終わったことで、ホンダは再び単独路線を歩むことになった。二輪事業では世界トップの地位を維持しているものの、四輪事業の競争力強化は喫緊の課題だ。

興味深いのは、ホンダが選択した「選択と集中」戦略だ。ソニーとの協業ブランド「AFEELA」の立ち上げ、2026年からの米国での低価格EV投入など、独自路線での巻き返しを図っている。

しかし、トランプ関税により2026年3月期に6,500億円の減益影響を想定する中、この戦略が奏功するかは不透明だ。規模の経済を追求する業界潮流の中で、単独路線を貫き通せるかが試されている。

出典:日本経済新聞、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC231Q90T20C25A7000000/

Tesla対BYD──EV覇権争いの新展開

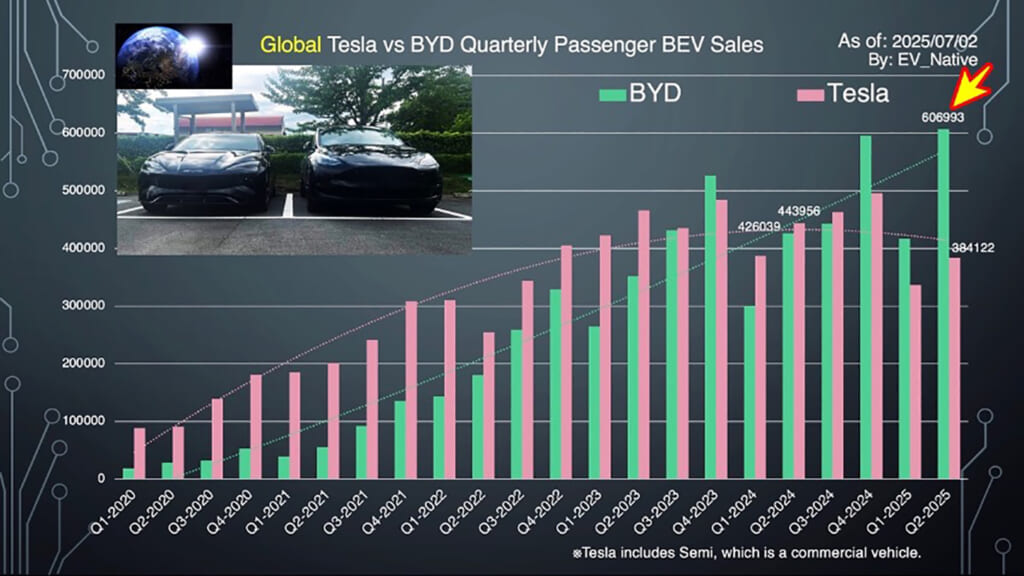

EV市場では、Tesla対BYDの覇権争いに新たな展開が見られる。

BYDの2025年上半期の世界販売台数は215万台(前年同期比33%増)という驚異的な成長を記録した。特にEV部門では初めてTeslaを上回り、世界首位に立った。注目すべきは、販売の半分以上をPHV(プラグインハイブリッド)が占めていることだ。EV需要の頭打ちを見越し、市場の変化に柔軟に対応した商品戦略が功を奏している。

また、BYDは元々米国市場では販売していないため、トランプ関税の直接的影響を受けない。各社が対応に苦慮する中、相対的に有利なポジションに立っているのも追い風だ。

一方のTeslaは苦境に立たされている。マスク氏の政治的発言による不買運動、競争激化、EV補助金廃止の影響で、上半期の世界販売は72万台と3年連続の減少となった。

しかし、Teslaには「最後の切り札」がある。自動運転技術とロボタクシー構想だ。トランプ政権が規制緩和を進めれば、Teslaが「自動車メーカー」から「AI・モビリティサービス企業」への転身を果たし、一気に巻き返しを図る可能性もある。

出典:EV-Times、https://ev-times.com/2025/07/17/35542/

5か月前に「内憂外患」と表現した業界情勢は、もはや「100年に一度の生存競争」の段階に突入した感がある。

3.EV化の新局面──二極化する世界市場と日本の勝機

世界市場の二極化現象

当初、本コラムシリーズは「100年に一度の自動車産業大変革」としてのEV化に焦点を当ててスタートした。しかし、トランプ大統領の就任以降、業界は大混迷・大サバイバル時代を迎えることになった。

最も興味深いのは、世界のEV市場が「二極化」の様相を呈していることだ。

米国では、EV購入補助金の9月末廃止、「EV義務化」廃止の大統領令署名など、明確にEV政策が後退している。その結果、電動化の現実解として需要がハイブリッド車やPHVにシフトすることが予想される。

一方、中国や欧州では依然としてEV化が推進されている。中国は政府主導でEV産業育成を継続し、EUは2035年のエンジン車販売禁止方針を堅持している。

この地域差は、グローバル展開する自動車メーカーの戦略に大きな影響を与えている。もはや「グローバル統一戦略」は通用せず、地域ごとに異なる技術・商品戦略を展開する必要性が高まっている。

日本車メーカーの新たな勝機

皮肉なことに、この混乱は日本車メーカーにとって新たな勝機をもたらしている。

第一に、ハイブリッド技術の再評価だ。トヨタが20年以上前から培ってきた技術が、「EV一辺倒」から「技術中立」へと舵を切る米国市場で改めて脚光を浴びている。ホンダ、日産も含め、日本車メーカーのハイブリッド技術は依然として世界最高水準にある。

第二に、「マルチパスウェイ戦略」の有効性が証明されたことだ。トヨタが一貫して主張してきた「顧客や地域のニーズに応じて、ハイブリッド、PHV、EV、水素など多様な選択肢を提供する」という戦略が、混迷の時代にこそ真価を発揮している。

全固体電池──ゲームチェンジャーの可能性

技術面で最も注目すべきは、「全固体電池」の開発状況だ。トヨタが2027-28年の実用化を目指し、日産も2028年度の量産開始を計画している。

現時点では製造コストがネックとなっているが、この技術が実用化されれば状況は一変する。全固体電池は、従来のリチウムイオン電池と比較して、航続距離の大幅延長、充電時間の短縮、安全性の向上という、EVの根本的な課題をすべて解決する可能性を秘めている。

もしも日本車メーカーがこの技術で先行できれば、「EVでの出遅れ」を一気に巻き返し、世界市場での主導権を奪還することも夢ではない。現在の逆境を跳ね返す「切り札」として、大いに期待したい。

産業構造の根本的変化

今回のトランプ関税とEV政策の混乱は、単なる一過性のショックではない。自動車産業の構造そのものを変える「分水嶺」となる可能性が高い。

従来の「大量生産・大量販売」モデルから、「顧客ニーズ対応・サービス重視」モデルへの転換が加速している。トヨタが利益の半分を新車販売以外から得ているのは、まさにこの構造変化を先取りした結果だ。

また、自動車メーカー単独での競争から、異業種を含めたエコシステム競争へと軸足が移っている。ソフトウェア、AI、データ解析、モビリティサービスなど、従来の自動車技術を超えた領域での競争力が問われる時代になっている。

終わりに──現場からの視座

私たちは今、自動車産業史上最も重要な局面を目撃している。トランプ関税15%という数字は、表面的には「妥協の産物」に見えるが、実際には日本車メーカーにとって生死を分ける分水嶺となる可能性が高い。

37年の商社経験を通じて数多くの危機を見てきたが、今回ほど複合的で予測困難な状況は記憶にない。しかし、危機は常にチャンスでもある。この混迷を勝ち抜いた企業こそが、次の時代のリーダーになるのだろう。

重要なのは、短期的な関税対応に追われるあまり、長期的な競争力構築を怠らないことだ。トヨタが「ジタバタしない」と明言したのは、まさにこの長期視点の重要性を示している。

今後も現場に根ざした視点で、この歴史的変化の行方を見続けていきたい。そして、日本の自動車産業が再びその真価を発揮する日が来ることを、心から期待している。