イントレプレナー塾

“想いが報われない社内ビジネスコンテストの壁”〜三位一体で挑戦を支える仕組みづくりとは〜

著:インキュベーションアソシエイト 林 蒼也

私は今、「イントレプレナー塾」という新規事業の実践プログラムに関わっています。

営業という立場で、多くの企業の担当者の方とお話しする中で、社内ビジネスコンテスト(いわゆる“ビジコン”)の立ち上げ支援や、その後の打ち合わせに参加する機会が増えてきました。

そんな現場で日々感じているのが、「熱量を持って始まった挑戦が、途中で止まってしまう」という現象です。

初期はとても前向きに動いていたはずのプロジェクトが、数ヶ月後には立ち止まり、やがてフェードアウトしてしまう。これは決して珍しいことではありません。

では、なぜ社内ビジネスコンテストは、事業化やスケールに至らないことが多いのでしょうか?

このコラムでは、その構造的な背景をひも解きながら、「どうすれば挑戦を止めず、動かし続けられるのか」を考えていきます。

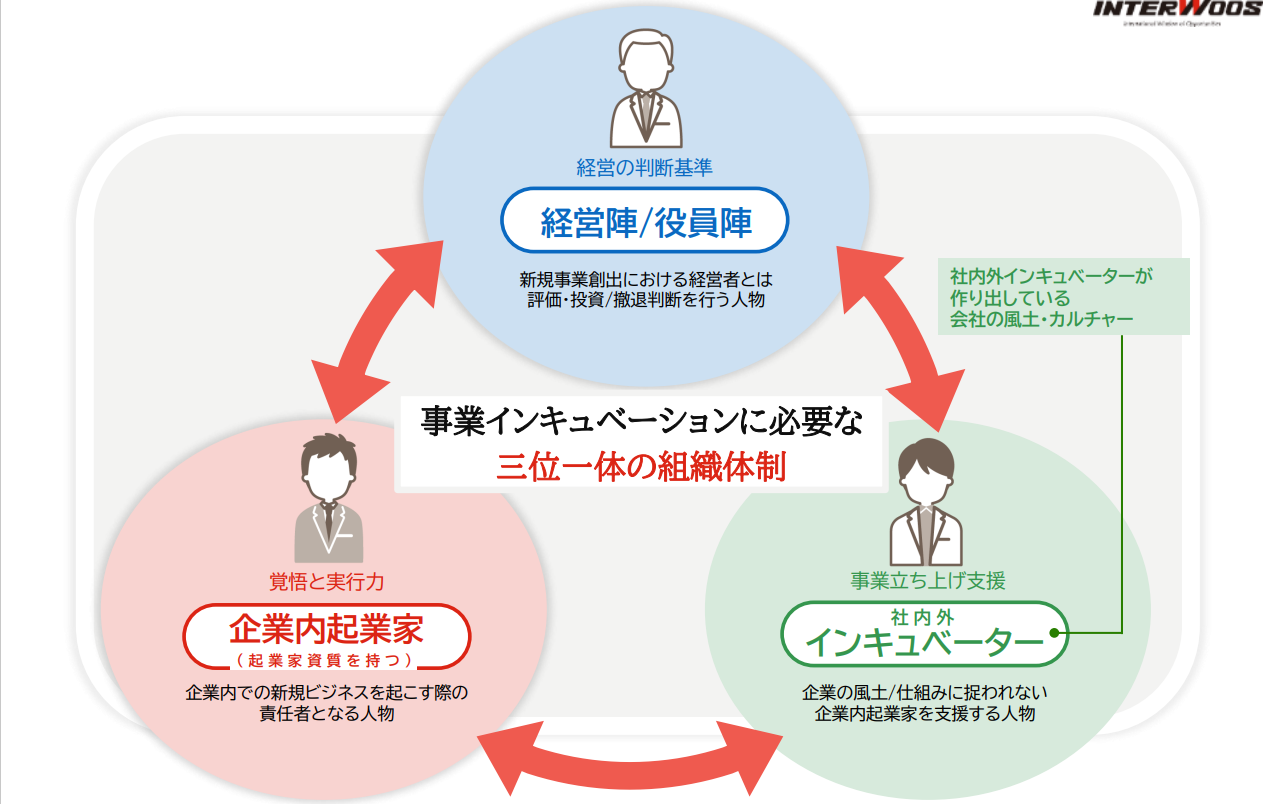

鍵となるのは、挑戦者(イントレプレナー)・経営陣・伴走者(社内・社外インキュベーター)の“三位一体”による支援と、顧客の声を起点にした行動設計です。

特に、顧客のリアルな反応は挑戦者の背中を押し、計画を実行フェーズへと引き上げる力になります。

では、なぜ熱量が消えてしまうのか?その構造を見ていきましょう。

目次

1.社内のビジネスコンテストに応募した社員の熱量が、なぜ消えていくのか

営業として企業の担当者様とお話しする中で、社内ビジネスコンテスト(ビジコン)のご支援や打ち合わせに参加する機会が増えてきました。

そのような現場で強く感じるのが、「熱量を持って始まった挑戦が、減速してしまう」という現象です。

多くの企業は、未来に向けた変革を真剣に目指し、社内から新しい事業を生み出そうとしています。

社員の方々も、「誰かの役に立ちたい」「自分にしかできないことがあるかもしれない」といった想いを込めて、ビジコンに応募されている様子が伝わってきます。

2.事業化フェーズで失速してしまう構造的な課題

社内のビジネスコンテストに応募し、「これを本当にカタチにしたい」と願って挑戦した人が、事業化フェーズに入った途端に足が止まってしまう——。

こうした光景を、私たちは少なからず目にします。

なぜでしょうか?

答えは、「個人の熱量」だけでは越えられない“構造的な壁”があるからです。

たとえば、既存業務に追われ、新たな挑戦のための時間がどうしても後回しになってしまう。周囲の理解が十分に得られず、「進捗どうなってる?」という言葉が、次第にプレッシャーとしてのしかかってくる。やがて最初に抱いていた情熱は、通常業務の“ひとつのタスク”に変わってしまい、ワクワクよりも義務感が勝るようになっていきます。

さらに追い打ちをかけるのが、「数年後に50億、70億、できれば100億規模の事業を考えてきてほしい」といった、CFOや経営陣からの要求です。

実現のプロセスやステップは問われず、既存の基幹事業と比較されたうえで「それって何の意味があるの?」と一蹴される。せっかく見つけた社会課題や小さな顧客ニーズが、スケールしないというだけで価値がないとみなされてしまう。

このような“上からの数字編重な評価”は、現場でリアルな仮説検証を積み重ねている挑戦者の意欲を大きく削いでしまいます。私自身、社内起業の実践者ではありませんが、営業という立場で企業現場の声を聞いてきました。そして気づいたのは、「やりたい」という気持ちだけでは、制度・文化・上層部の理解が欠けている組織では、前に進めないということです。

3.“三位一体”の支援体制が挑戦を持続させる

それを乗り越えるために必要なのは、挑戦者(イントレプレナー)・経営陣・伴走者(社内・社外インキュベーター)による“三位一体”の支援体制と考えています。

それぞれが異なる立場から「挑戦を止めず、進める力」を与える存在です。

【挑戦者(イントレプレナー)】現代社会の違和感を起点に動き出す

新規事業の出発点は、社員一人ひとりの中にある小さな違和感や仮説です。「これってもっと良くできるのでは?」という気づきが、挑戦の種になります。その“違和感”を放置せずに言葉にし、行動へ移す人こそがイントレプレナーであり、この挑戦が始まらなければ何も生まれません。

【経営陣/役員陣】評価・意思決定を担う「挑戦のエンジン」

挑戦が継続できるかどうかは、経営陣の姿勢と仕組みに大きく左右されます。

特に、以下の点が重要です。

・フェーズ別の期待値設定(例:「3ヶ月は顧客ニーズの解像度向上を評価する」など)

・数字だけではなく、顧客のリアルな声や仮説検証の過程も評価する枠組み

・「まだ売上は出ていないが、ここに投資価値がある」という判断を支える経営的な物差し

経営陣が「事業としての評価者」であると同時に、「挑戦の価値を信じる共感者」として機能することで、現場は大きく動きやすくなります。

【インキュベーター(社内外)】挑戦を持続させる“育て手”

三位一体の最後の柱が、インキュベーターの存在です。ここでは、社内の支援者(人事・新規事業部門・マネージャー等)と、私たちのような社外の伴走者を合わせて“インキュベーター”と定義します。

・社内インキュベーターは、制度・時間・評価の面で挑戦を後押しします。

・社外インキュベーターは、視点・問い・心理的安全性の面で挑戦を刺激します。

両者に共通するのは、「挑戦が自己責任で終わらない環境」をつくることです。

たとえば…

・小さな成功体験を積み上げる支援

・仮説検証の壁打ちやメンタリング

・組織外の知見を持ち込む視点の提供

といった働きかけが、挑戦者の“止まりかけた足”を再び前へと進めます。

この“三位一体”が揃って初めて、新規事業の芽は組織の中で育ち続けることができるのです。

4.社外インキュベーターの限界と、それでも果たせる役割

とはいえ、外部の立場にある私たちは、企業内部の事情をすべて把握することはできません。「なぜ進まないのか、進捗はどうなのか」と問いかけるだけでは、的外れな支援になってしまうこともあります。

実際に、かつて社外インキュベーターだった方が、事業会社に転職し、企業の内側から挑戦を支援したいと考えるケースを目にすることもあります。私自身も、営業活動を通じて現場の声を聞くたびに、外部支援者としての限界を感じる場面があります。

だからこそ、新規事業を前に進めるうえで最も力を発揮できるのは、社内イントレプレナーと、社内支援者の皆様だと思っています。

外部支援者の役割は、挑戦が動き出したタイミングで、その動きを後押しすることだと考えています。

5.顧客の声で、挑戦は“やらされごと”から“自分ごと”へ変わる

弊社のイントレプレナー塾では、三位一体の体制づくりに加えて、「顧客の声を聴くこと」を最初のステップとして重視しています。

参加者の皆さんには、自分で考えた課題をもとに、実際に顧客へのヒアリングを行っていただいています。顧客から「たしかにその課題は存在しています」「そのようなサービスを求めていました」といったフィードバックを受け取ると、参加者の表情が変わる瞬間を何度も目にしてきました。

頭の中で構想していた企画が、実際に誰かの役に立つ可能性へと変わることで、挑戦への熱量がさらに高まります。挑戦が「会社から与えられた業務」ではなく、「自分がやるべき使命」へと変化していくのです。

企業の中に「挑戦しそうな人材がいる」と感じている方や、「新しい事業に取り組む風土をつくりたい」と考えている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、イントレプレナー塾の資料をご覧いただければと思います。

社員の小さな想いが、未来を変える動きへとつながる瞬間を、私たちは何度も目にしてきました。

その初めの一歩を、これからも力強く支えてまいります。